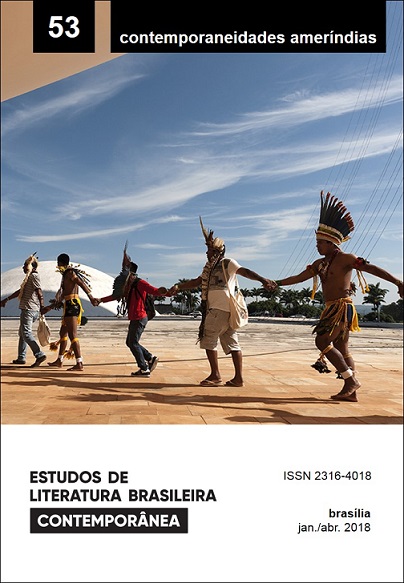

El revés del derecho a la literatura:

por una definición de literatura indígena

DOI:

https://doi.org/10.1590/2316-4018537Resumen

Este artículo discute de forma amplia la contribución de los indígenas a la construcción del acervo literario brasileño por medio de la llamada ‘Literatura Indígena’. De forma más específica, el objetivo de este texto es hacer cuestionamientos acerca del derecho a/de la Literatura Indígena de pertenecer al canon literario brasileño e, incluso, internacional. A partir de una investigación bibliográfica, se apuntan algunas reflexiones sobre el modo como ocurren acciones para la creación de un canon literario a la luz de aspectos importantes de la historia de la Literatura Brasileña con relación a la figura de los personajes indígenas, de la Literatura Indianista y de la elaboración del canon literario nacional. El texto destaca el lugar del criterio de la autonomía en la definición de ese canon y también describe los caminos recorridos y los que, probablemente, serán recorridos por la Literatura Indígena para que sea reconocida y haga parte de ese canon. Los resultados muestran que la Literatura Indígena está afirmándose en medio del canon y revelan que los potenciales artísticos y políticos de esa literatura pueden constituirse como actividades de autorrepresentación de las identidades de los pueblos indígenas y también como instrumentos para la desnaturalización de las desigualdades socioculturales.

Referencias

ALCARAZ, Rita de Cassia Moser (2015). Programa Nacional Biblioteca da Escola e racismo institucional: debate e reflexão. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ”“ EDUCERE, 12., 26-29 out. 2015, Curitiba. Anais... Curitiba: PUC-PR. Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16098_8547.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2017.

ALENCAR, José de (1865/1976). Iracema. São Paulo: Ática.

BRASIL (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://goo.gl/oXee3>. Acesso em: 20 jan. 2017.

BRASIL (2014). Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edital PNBE Indígena 2014. Disponível em: <https://goo.gl/AoEMZ5>. Acesso em: 4 fev. 2017.

¬¬BRASIL (2015). Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edital PNBE Indígena 2015. Disponível em: <https://goo.gl/dpiAu3>. Acesso em 7 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ”“ FNDE (2013). Edital PNBE Temático 2013. Brasília. Disponível em: <https://goo.gl/bzX9UT>. Acesso em: 8 mar. 2017.

CAMPOS, André (2014). Ditadura criou campos de concentração indígenas. Carta Maior, São Paulo, 2 abr. On-line. Disponível em: <https://goo.gl/VXjUmY>. Acesso em: 2 fev. 2017.

CANCLINI, Néstor García (1997). Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: Edusp.

CANDIDO, Antonio (2011). O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul. p. 171-193.

CASTRO, Eduardo Viveiros de (2012). “Só morto não tem outro”: reflexões antropológicas de Eduardo Viveiros de Castro. Blog A Casa de Vidro, Goiânia, 5 jun. On-line. Disponível em: <https://goo.gl/rKbWz7>. Acesso em: 3 fev. 2017.

DIAS, Antônio Gonçalves (1851). I Juca Pirama. In: GONÇALVES DIAS, Antônio. Últimos cantos: poesias. Rio de Janeiro: F. de Paula Brito.

DIEGUES, Douglas (2003). Dá gusto andar desnudo por estas selvas. Curitiba: Travessa dos Editores.

DUARTE, Eduardo de Assis (2017). Por um conceito de literatura afro-brasileira. Portal Literafro, Belo Horizonte. On-line. Disponível em: <http://150.164.100.248/literafro/data1/artigos/artigoeduardoassis2.pdf>. Acesso em: 6 set. 2017.

FRANCA, Aline; SILVEIRA, Naira Christofoletti (2014). A representação descritiva e a produção literária indígena brasileira. TransInformação, Campinas, v. 26, n. 1, p. 67-76. Disponível em: <https://goo.gl/zUMRJb>. Acesso em: 19 fev. 2017.

FRANCHETTI, Paulo (2007). Estudos de literatura brasileira e portuguesa. São Paulo: Ateliê.

GOLDEMBERG, Deborah; CUNHA, Rubelise da (2010). Literatura indígena contemporânea: o encontro das formas e dos conteúdos na poesia e prosa do I Sarau das Poéticas Indígenas. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 4, n. 1, p. 117-148. Disponível em: <https://goo.gl/gBdqT3>. Acesso em: 3 fev. 2017.

GRAÚNA, Graça (2012). Literatura indígena no Brasil contemporâneo e outras questões em aberto. Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo, v. 15, n. 25, p. 266-276. Disponível em: <https://goo.gl/59zHQN>. Acesso em: 2 fev. 2017.

GRAÚNA, Graça (2013). Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. Belo Horizonte: Mazza.

HAVELOCK, Eric A. (1996). Prefácio a Platão. Tradução de Enid Abreu Dobránzsky, Campinas: Papirus.

IBGE ”“ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÃSTICA (2010). Os indígenas no censo demográfico 2010: primeiras considerações com base no quesito cor ou raça. In: IBGE ”“ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÃSTICA. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro.

JEKUPÉ, Olívio (2009). Literatura escrita pelos povos indígenas. São Paulo: Scortecci.

MUNDURUKU, Daniel (2006). Parece que foi ontem. Ilustração de Mauricio Negro. São Paulo: Global.

MUNDURUKU, Daniel (2013). Tales of the Amazon: how the Munduruku indians live. Groundwood Books.

NATALI, Marcos (2006). Além da literatura. Literatura e sociedade: Revista do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, n. 9, p. 30-43.

NOVAIS, Carlos Augusto (2014). Literatura indígena. Glossário CEALE: termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores. Disponível em: <https://goo.gl/8StVRZ>. Acesso em: 7 mar. 2017.

PREZIA, Benedito (2014). E o mundo virou mar... ”“ Mito do povo tupinambá. Ilustração de Lolla Angelucci. Rio Branco: Richmond Educação.

SILVA, Beatriz Carretta Corrêa da (2013). Relatório final de consultoria. Projeto CNE/UNESCO 914BRA1136.3: desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de uma educação nacional de qualidade ”“ Ensino de história e cultura dos povos indígenas. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Brasília. Disponível em: <https://goo.gl/6YCKGL>. Acesso em: 3 fev. 2017.

SILVA, Maria da Penha da (2010). A temática indígena no currículo escolar à luz da Lei 11.645/2008. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 17, n. 2, maio/ago. Disponível em: <https://goo.gl/AbosjR>. Acesso em: 20 fev. 2017.

SOUSA FILHO, Sinval Martins de (2016). Os processos formais e não formais de saberes e práticas dos Akwén-Xerente (Jê) na escola indígena. In: ORTIZ-PREUSS, Elena; COUTO; Elza K. K. N. do; RAMOS, Rui Manuel (Org.). Múltiplos olhares em linguística e linguística aplicada. Campinas: Pontes. p. 121-134.

SOUZA, Roberto Acízelo de (1995). Teoria da literatura. São Paulo: Ática.

THIÉL, Janice Cristine (2016). Dez obras para conhecer a literatura indígena. Carta Educação, São Paulo, 14 jan. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/sR7hoC>. Acesso em: 19 fev. 2017.

Descargas

Publicado

Número

Sección

Licencia

Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:

a) Los (los) autores (s) conservan los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, siendo el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons de Atribución-No Comercial 4.0, lo que permite compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría del trabajo y publicación inicial en esta revista.

b) Los autores (a) tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y reconocimiento publicación inicial en esta revista.

c) Los autores tienen permiso y se les anima a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) después del proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la citación del trabajo publicado (ver el efecto del acceso libre).

d) Los (as) autores (as) de los trabajos aprobados autorizan la revista a, después de la publicación, ceder su contenido para reproducción en indexadores de contenido, bibliotecas virtuales y similares.

e) Los (as) autores (as) asumen que los textos sometidos a la publicación son de su creación original, responsabilizándose enteramente por su contenido en caso de eventual impugnación por parte de terceros.